Сигнализация на ж.д. 1-2 эпохи

- старина_U

- Сообщения: 9072

- Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 12:04 am

- Откуда: оттуда... з Масквы...

- Благодарил (а): 11 раз

- Поблагодарили: 98 раз

Re: Сигнализация на ж.д. 1-2 эпохи

Продолжаем тему 1 эпохи.

Эпоха 0...

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ, СИГНАЛИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ ДО 1917 ГОДА

ОПТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕЛЕГРАФЫ

Начиная с древних времен люди придумывали различные способы передачи информации, и как правило, эта информация носила срочный характер.

Так, в Древней Руси при набегах татар применялась огневая и дымовая сигнализация с помощью горящих снопов на шестах, поднимаемых с курганов, отстоящих друг от друга на несколько верст.

Необходимо обратить внимание читателя, что в описываемый период времени трудно было различить средства связи от средств сигнализации. И в последующие периоды сигнализация и связь были очень схожими не только по назначению, но и по своей элементной базе.

Изобретение зрительных труб позволило значительно расширить действия оптической сигнализации. Появились системы, сигнальные приборы, с помощью которых можно было передавать различные извещения и распоряжения. Так, появился семафорный телеграф с передвижными крыльями.

В XVIII веке различные изобретатели предлагали различные системы оптического телеграфа. Но только Клод Шапп довел свое изобретение до внедрения. В 1791 — 1795 годах К. Шапп со своими братьями разработал оптический телеграф (рис. 3.1). Примеры различных положений крыльев семафора Шаппа показаны нарис. 3.2. В этот период было введено слово «семафор», означающее носитель знаков. Для передачи информации в телеграфе Шаппа применялась система шифрования слогов, слов и фраз посредством цифр и букв. Первый

...... (пропустил, потом добавлю) Когда возникла необходимость при Николае I в оптических телеграфах в 30-х годах XIX века правительство России пригласило француза П. Шато, бывшего сотрудника К. Шаппа, для устройства оптического телеграфа в России. П. Шато было заплачено 120 000 рублей и положена ежегодная пенсия в 6000 рублей, что по тому времени составляло очень большие суммы. Первая линия оптического телеграфа Шато Санкт-Петербург—Стрельна, Ораниенбаум—Кронштадт была открыта в 1834 году. Немного позже Санкт-Петербург был соединен оптическим телеграфом с Царским Селом и Гатчиной.

В 1839 году была построена линия Санкт-Петербург—Варшава со 149 башнями. По телеграфу передавались только правительственные сообщения. Сообщение из 100 сигналов передавалось от Санкт-Петербурга до Варшавы в течение 35 минут.

Телеграф Шато (рис. 3.6) сигнализировал днем двумя взаимно перпендикулярными рейками и подавал не более 8 сигналов (рис. 3.7). Для ночной сигнализации имелось три фонаря у концов реек.

В 1832 году был разработан первый электромагнитный телеграф русским изобретателем П.Я. Шиллингом.

Крупным изобретателем в области электрических телеграфов был академик Б.С. Якоби. Телеграфный аппарат Б.С. Якоби, примененный в 1839 году для линии Петербург—Царское Село, работал от ключа (манипулятора). Сочетание движений фарфоровой доски, перемещаемой часовым механизмом, и карандаша, соединенного с якорем электромагнита, давало на доске зигзагообразные условные знаки.

Б.С. Якоби был также разработан «стрельчатый» (стрелочный) телеграфный аппарат(рис. 3.8), который применялся для связи между кабинетами императора Николая I в Зимнем дворце и главноуправляющего путями сообщения и публичными зданиями П.А. Клейнмихеля во дворце Юсуповых на набережной реки Фонтанки, 115. На приемной станции вращающиеся стрелки указывали на циферблате букву, соответствующую букве нажимаемой клавиши передатчика. В 1859 году Б.С. Якоби был разработан также первый буквопечатающий телеграфный аппарат (рис. 3.9). Вклад его в развитие телеграфии огромен.

Фрагмент опытного телеграфного кабеля 1846—1847 гг. конструкции академика Б. С. Якоби приведен на рис. 3.10. Кабель состоит из двух медных проволок с нитяной изоляцией, заключенных в стеклянные трубки, соединённых гуттаперчивыми склейками и уложенных в деревянный желоб. Найден в 1949 г. на территории Московского вокзала в Ленинграде при производстве землянных работ по строи-тельству метрополитена. К слову сказать, (по другому источнику) товарищЪ Якоби довольно долго возился над заданием, что немало раздражало, как т-ща Романова Ник.1, так и т-ща Клейнмихеля (Главноуправляющего Путей Сообщения). Поэтому, в конце концов, через шустрого агента Морзе - Робинсона, были закуплены аппараты сиего англичанина для Санкт-Петербурго - Московской жэдэ. А позже - и тов. Вернер Сименс подсуетился... Причём, последний пустил корешки на наших дорогах всерьёз и надолго... Одно только станционное оборудование Сименс-Гальске чего стоило (семафоры, предупредительные диски, стрелочные шкивы-замыкатели и прочие устройства механической централизации)... Дожило кое-где до 30-х, а то и 50-х годов!

Причём, последний пустил корешки на наших дорогах всерьёз и надолго... Одно только станционное оборудование Сименс-Гальске чего стоило (семафоры, предупредительные диски, стрелочные шкивы-замыкатели и прочие устройства механической централизации)... Дожило кое-где до 30-х, а то и 50-х годов!

О ТЕЛЕГРАФИЧЕСКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ НА РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ

При устройстве оптического телеграфа на Царскосельской железной дороге телеграфные посты находились через одну-две версты друг от друга. Сигналы подавались днем черными шарами, а ночью — красными фонарями. Передавались следующие сигналы:

1 — «об остановке в следовании поезда»;

2 — «о востребовании в помощь резервного паровоза»;

3 — «о востребовании оного с экипажами».

Сигналы подавались с помощью проволочной передачи.

В 1846—1847 годах на этой же дороге был установлен электромагнитный телеграф Морзе, который был в 1848 году закрыт из-за повреждения во время грозы. И толь-ко в 1856 году электромагнитный телеграф был введен вновь на дороге под наблюдением профессора Глухова Петербургского института корпуса инженеров путей сообщения, который проработал на дороге до 1870 года.

Оптический телеграф был также применен на Варшаво-Венской железной дороге. В инструкции 1846 года было сказано: «При всяком телеграфе полагаются два шара, желтый и черный; желтый для сигналов по направлению от Варшавы к Кракову, черный - от Кракова к Варшаве.

В ночное время шары имеют заменяться фонарями». Модель шарового оптического телеграфа приведена на рис. 3.11. Высота его в натуральную величину около 8 метров. Сигнализация шарами на Варшаво-Венской железной дороге приведена на рис. 3.12. Сигналы, поданные на одной станции, передавались до следующей станции путевой стражей. Позднее шары были заменены на большие шаровидные корзины (рис. 3.13), затем деревянными крыльями, напоминающими больших размеров лопаты, а с течением времени заменены металлическими лопатами меньшего размера, напоминающими современные семафоры. Для изучения железнодорожного дела, в том числе и вопросов сигнализации, перед тем как приступить к строительству С.-Петербурго-Московской железной дороги, ряд лиц был команди-рован в Западную Европу и Америку. Независимо от этого в 1845 году последовало повеление царя Николая I об устройстве электромагнитного телеграфа на С.-Петербурго-Московской железной дороге. Устройство опытной телеграфной линии «от Знаменского моста, по направлению железной дороги, на протяжении одной версты» было поручено академику Б.С. Якоби.

Через год Б.С. Якоби был разработан проект второй опытной линии от Санкт-Петербурга до Александровского завода протяженностью 6 верст 50 сажен, в котором он предлагал применить для телеграфа воздушные провода. Но Главное управление путей сообщения настаивало на подземной проводке, которую намечалось осуществить с помощью двух медных проводов в деревянных желобах с заливкой асфальтом. Эксперимент с применением гутаперчи не дал положительных результатов, возможно, ввиду ручного способа изолирования. В 1848 году Б.С. Якоби отказался от работы по устройству телеграфа на дороге.

В 1849 году была построена инженером путей сообщения К. К. Людерсом опытная подземная телеграфная линия до Колпина длиной 24 версты, которая работала удовлетворительно. В этой линии в качестве обратного провода была использована земля. Это новшество впервые было предложено Б.С. Якоби.

Уже через год, в 1850 году, инженеру К.К. Людерсу было поручено разработать проект устройства телеграфа до Москвы, что им и было осуществлено.

Проектом К.К. Людерса предусматривалась установка двух телеграфных аппаратов на каждой станции. Строительство осуществлялось под его руководством, помогали ему четыре офицера-инженера.

Нанятый эксперт Сименс осмотрел часть построенной линии и дал ей высокую оценку, подчеркнув, что укладка проводов произведена со знанием дела и большой осмотрительностью на глубине 3,5 фута (1 м).

Установленные вначале на станциях стрельчатые аппараты из-за малой скорости передачи телеграмм (25 слов в час) с 1852 года постепенно заменялись аппаратами Морзе, а в связи с тем, что подземная проводка оказалась всё-таки непрочной и имелись затруднения в отыскании и устранении повреждений, с 1854 года приступили к строительству воздушной линии.

Стоимость устройства телеграфа достигла к 1868 году 572 500 рублей, что на 1 версту составило 945 рублей; обслуживание 74 телеграфных аппаратов осуществлялось 222 телеграфистами-сигналистами.

Как указано в «Историческом очерке сооружения и эксплуатации С.-Петербурго-Варшавской железной дороги 1862—1912 г.» (Вып. 5, Петроград. 1914) электромагнитный телеграф на С.-Петербурго-Варшавской железной дороге был открыт в 1855 году на участке от Петербурга до Гатчины.

Строительство телеграфа от Гатчины до Луги было поручено Сименсу. Стоимость строительства двухпроводной воздушной телеграфной линии составила 26 000 рублей, причем в договоре были оговорены число столбов на версту — 26, их размеры, глубина зарытия, качество проволоки.

В 1861 году телеграфная линия имела уже три провода. Как указывалось, назначение каждого из трех проводов следующее:

«1. Прямое сообщение между главными станциями, на которых находится депо машин, посредством провода, назначенного для пишущих аппаратов.

2. Сообщение по станциям для обеспечения движения поездов посредством второго провода, назначенного для пишущих аппаратов.

3. Требование помощи посредством третьего провода для индуктивных аппаратов».

«Третий провод, предназначенный для сообщения между станциями и остановившимися поездами, был перерезан посредине пространства, находящегося между двумя депо машин, так что с поезда можно говорить только в какую-нибудь одну сторону» — так гласила ст. 2 приказа №58 от 1861 года.

Крепление проводов совершалось посредством фарфоровых изоляторов с крючком, в котором помещался провод (рис. 3.14). При строительстве телеграфной линии Сименсом для придания проволоке достаточной степени натяжения на каждой версте устанавливалось по два столба, на которых вместо изолирующих колокольчиков прикреплялись аппараты для определения натяжения и барабаны для навертывания на них концов проволоки.

Вышеуказанное назначение проводов сохранялось до 1875 года, позднее третий провод служил для электроколокольной сигнализации (сия замечательная штука кое-где просуществовала до 50-х годов).

Таким образом, на железной дороге воздушная линия электромагнитного телеграфа имела три провода, нижний из которых предназначался для связи остановившегося в пути поезда со станцией. Приемные аппараты были установлены в депо станций С.-Петербург, Гатчина, Дивенская, Луга, Белая, Псков. Примерно посредине участков между этими станциями этот третий провод разрезался. В свою очередь поезда снабжались «подвижными телеграфическими снарядами», которые представляли собой индукционные аппараты стрельчатого телеграфа и состояли из передатчика, приемника, двух катушек проволоки и составного шеста с медным наконечником. Один из двух зажимов аппарата соединялся с линейным проводом с помощью проволоки и шеста с крючком, а второй зажим соединялся с землей посредством закладывания железного клина между колесом и рельсом. Вращением рукоятки посылался вызов на ближайшую деповскую станцию, находящуюся в зависимости от места остановки поезда впереди или сзади его. По получении ответа с вызываемой станции передавалось сообщение: «Поезд № ... остановившийся на версте № ... требует запасную машину». Вспомогательная машина должна была подходить к поезду сзади него и, работая как толкач, доставлять поезд на впереди лежащую станцию.

Рельефный телеграфный аппарат Морзе фирмы «Роджерс», Нью-Йорк, приведен на рис. 3.15. Разработан американцем Самюэлем Морзе в 1837—1844 гг. Запись знаков на бумажной ленте производилась путем выдавливания с помощью металлического шрифта на конце пишущего рычага. Скорость телеграфирования до 250 слов в час. В России впервые установлен в 1847 году на Царскосельской железной дороге.

Стрелочный телеграфный аппарат Сименса горизонтальной формы с круглым клавиатурным передатчиком фирмы «Сименс и Гальске», Берлин, 1850-е годы, приведен на рис. 3.16. Разработаны в 1846 году прусским военным инженером Вернером Сименсом. Скорость телеграфирования до 25 слов в час. В России применялись в 1852—1854 гг. на Петербурго-Московской железной дороге.

Автоматический телеграфный аппарат Уитстона фирмы «Гейслер и К°» 1890-х годов производства приведен на рис. 3.17. Разработан в 1858 году в Англии Чарльзом Уитстоном. Скорость телеграфирования до 1500 знаков в минуту. В России впервые установлен в 1880 году на Николаевской железной дороге. Применялись до конца 1930-х годов.

Телеграфная трансляция Уитстона, симплекс, начало XX века, приведена на рис. 3.18. Использовалась для увеличения дальности телеграфирования, включались в линию через 500 км.

Чернопишущий телеграфный аппарат Морзе начала XX века приведен на рис. 3.19. Установка состоит из ключа, приемника, гальванометра и громоотвода. Производительность — до 150 знаков в минуту. Буквопечатающий аппарат Юза с гиревым приводом фирмы «Сименс и Гальске», Петербург, конец XIX века, приведен на рис. 3.20. Разработаны в 1855 году американцем Дэвидом Юзом. Скорость телеграфиро-вания до 200 знаков в минуту. В России впервые установлены в 1865 году на Николаевской желез-ной дороге. Применялись с различными усовер-шенствованиями до середины 1920-х годов.

Двукратный телеграфный аппарат Бодо типа 2БД-41, Калуга, 1941 года, приведен на рис. 3.21. Сконстуирован в 1874 году техником Парижского телеграфа Эмилем Бодо. Скорость телеграфирования до 2500 знаков в минуту. Впервые в России установлены в 1904 году на Николаевской железной дороге. Применялись на дальних линиях железнодорожной связи до начала 1960-х годов.

Следует отметить, что в связи с достаточно высоким уровнем развития телеграфного дела на железных дорогах телеграфное дело в 1842 году было передано из военного ведомства в Главное управление путей сообщения и публичных зданий. В 1859 году была составлена первая карта телеграфных линий в Европейской России. В 1864 году телеграфы были переданы почтовому департаменту.

В 1853 году одновременно для С.-Петербурго-Московской и С.-Петербурго-Варшавской железных дорог было введено Положение о сигналах сторожевых будок, которое предусматривало введение своеобразного оптического телеграфа.

Параграф 5 этого Положения гласил: «Сигналы при сторожевых будках подаются в двух случаях:

1) для означения, что поезд тронулся со станции, и

2) для означения, что к поезду требуется с ближайшей станции вспомогательный локомотив». Сигнал, показывающий, что поезд тронулся со станции, подавался (рис. 3.22) днем — черным наклонным над путем крылом, ночью — зажженным фонарем с красными стеклами. При выходе локомотива из депо машинист обязан был подать первый протяженный свисток. По этому свистку сторож первой от станции будки должен был подготовиться к подаче сигнала: днем проверить, действует ли крыло, а ночью — зажечь в будке фонарь, но пока не вынося его из будки. После второго протяжного свистка локомотива, означающего, что поезд тронулся со станции, сторож первой будки должен был подать сигнал, т.е. днем поднять крыло, а ночью повесить фонарь на крючки, имеющиеся на подвижной доске сигнального столба, и поднять ее с фонарем к верху столба. Устройства для подъема фонаря приведено на рис. 3.23. Затем то же должен проделать сторож второй будки, затем третьей и т.д. до станции, к которой следовал поезд. После прохода поездом столба сигнал снимался и тушился. Если же возникала необходимость в вызове вспомогательного локомотива, то обер-кондуктор остановившегося в пути поезда посылал на ближайшую будку через кондуктора требование сторожу подать об этом сигнал на впереди или позади лежащую станцию. Поезд ограждался днем красным диском, а ночью красным фонарем за 250 сажен (530 м). Если вспомогательный паровоз требовался с позади лежащей станции, на столбе ставилось в горизонтальное положение одно крыло, для требования такого же паровоза со станции, на которую идет поезд, поднимались два крыла (рис. 3.24). Ночью сигнал вызова локомотива подавался двумя фонарями: сверху фонарем с зелеными стеклами, а под ним — с красными стеклами (рис. 3.25), при этом первый сторож, подающий сигнал, закрывал металлической доской стеклянную сторону фонаря, обращенную к той станции, откуда локомотив не требовался. Следующие же сторожа по направлению к той станции, откуда требуется локомотив, подавали сигналы, не закрывая задней стороны фонаря, чем проверялось, что подаваемый сигнал понят правильно. Для подачи сигналов столбы устанавливались у каждой сторожевой будки. Столб уста-навливался деревянный, четырехгранный, высо-той 4,2—6,3 м, окрашенный светло-серой масляной краской. На столбе устанавливались два деревянных рычага (крыла) длиной 1650 мм и шириной 200 мм. Рычаги окрашивались черной масляной краской и располагались один над другим на расстоянии 1,45 м. Рычаги были обращены на путь и вращались на железных болтах с помощью железных цепей, которые могли закрепляться в двух положениях, соответствующих наклонному и горизонтальному положениям рычагов. При бездействии сигнала рычаги находились в отвесном положении.

Фонари имели две застекленные стороны и две металлические. Стеклянные стороны имели фальцы для возможности закрытия одной из сторон металлической доской, как указывалось выше. Дорожная стража в то время состояла из солдат военно-рабочих рот. Оттуда и пошли современные аббревиатуры подразделений железных дорог: ШЧ (шнуровая часть - связь и сигналы); ТЧ (тяговая часть - паровозы); ВЧ (вагонная часть); ПЧ (путейская часть); Д (служба движения) и всякие производные: ДС, ДСП, ТЧД, ПЧМ, ВЧД...

Из вышеприведенного следует, что сигналы у сторожевых будок для регулирования движения поездов не служили. Эти сигналы просуществовали недолго и на С.-Петербурго-Варшавской железной дороге были отменены приказом № 14 от 8 октября 1857 года. Взамен них были введены звуковые сигналы рожками о проследовании поезда. Звуковые и видимые сигналы (рожки, флаги, петарды, факел-свечи, свисток) приведены на рис. 3.26. (продолжение следует...)

Эпоха 0...

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ, СИГНАЛИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ ДО 1917 ГОДА

ОПТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕЛЕГРАФЫ

Начиная с древних времен люди придумывали различные способы передачи информации, и как правило, эта информация носила срочный характер.

Так, в Древней Руси при набегах татар применялась огневая и дымовая сигнализация с помощью горящих снопов на шестах, поднимаемых с курганов, отстоящих друг от друга на несколько верст.

Необходимо обратить внимание читателя, что в описываемый период времени трудно было различить средства связи от средств сигнализации. И в последующие периоды сигнализация и связь были очень схожими не только по назначению, но и по своей элементной базе.

Изобретение зрительных труб позволило значительно расширить действия оптической сигнализации. Появились системы, сигнальные приборы, с помощью которых можно было передавать различные извещения и распоряжения. Так, появился семафорный телеграф с передвижными крыльями.

В XVIII веке различные изобретатели предлагали различные системы оптического телеграфа. Но только Клод Шапп довел свое изобретение до внедрения. В 1791 — 1795 годах К. Шапп со своими братьями разработал оптический телеграф (рис. 3.1). Примеры различных положений крыльев семафора Шаппа показаны нарис. 3.2. В этот период было введено слово «семафор», означающее носитель знаков. Для передачи информации в телеграфе Шаппа применялась система шифрования слогов, слов и фраз посредством цифр и букв. Первый

...... (пропустил, потом добавлю) Когда возникла необходимость при Николае I в оптических телеграфах в 30-х годах XIX века правительство России пригласило француза П. Шато, бывшего сотрудника К. Шаппа, для устройства оптического телеграфа в России. П. Шато было заплачено 120 000 рублей и положена ежегодная пенсия в 6000 рублей, что по тому времени составляло очень большие суммы. Первая линия оптического телеграфа Шато Санкт-Петербург—Стрельна, Ораниенбаум—Кронштадт была открыта в 1834 году. Немного позже Санкт-Петербург был соединен оптическим телеграфом с Царским Селом и Гатчиной.

В 1839 году была построена линия Санкт-Петербург—Варшава со 149 башнями. По телеграфу передавались только правительственные сообщения. Сообщение из 100 сигналов передавалось от Санкт-Петербурга до Варшавы в течение 35 минут.

Телеграф Шато (рис. 3.6) сигнализировал днем двумя взаимно перпендикулярными рейками и подавал не более 8 сигналов (рис. 3.7). Для ночной сигнализации имелось три фонаря у концов реек.

В 1832 году был разработан первый электромагнитный телеграф русским изобретателем П.Я. Шиллингом.

Крупным изобретателем в области электрических телеграфов был академик Б.С. Якоби. Телеграфный аппарат Б.С. Якоби, примененный в 1839 году для линии Петербург—Царское Село, работал от ключа (манипулятора). Сочетание движений фарфоровой доски, перемещаемой часовым механизмом, и карандаша, соединенного с якорем электромагнита, давало на доске зигзагообразные условные знаки.

Б.С. Якоби был также разработан «стрельчатый» (стрелочный) телеграфный аппарат(рис. 3.8), который применялся для связи между кабинетами императора Николая I в Зимнем дворце и главноуправляющего путями сообщения и публичными зданиями П.А. Клейнмихеля во дворце Юсуповых на набережной реки Фонтанки, 115. На приемной станции вращающиеся стрелки указывали на циферблате букву, соответствующую букве нажимаемой клавиши передатчика. В 1859 году Б.С. Якоби был разработан также первый буквопечатающий телеграфный аппарат (рис. 3.9). Вклад его в развитие телеграфии огромен.

Фрагмент опытного телеграфного кабеля 1846—1847 гг. конструкции академика Б. С. Якоби приведен на рис. 3.10. Кабель состоит из двух медных проволок с нитяной изоляцией, заключенных в стеклянные трубки, соединённых гуттаперчивыми склейками и уложенных в деревянный желоб. Найден в 1949 г. на территории Московского вокзала в Ленинграде при производстве землянных работ по строи-тельству метрополитена. К слову сказать, (по другому источнику) товарищЪ Якоби довольно долго возился над заданием, что немало раздражало, как т-ща Романова Ник.1, так и т-ща Клейнмихеля (Главноуправляющего Путей Сообщения). Поэтому, в конце концов, через шустрого агента Морзе - Робинсона, были закуплены аппараты сиего англичанина для Санкт-Петербурго - Московской жэдэ. А позже - и тов. Вернер Сименс подсуетился...

О ТЕЛЕГРАФИЧЕСКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ НА РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ

При устройстве оптического телеграфа на Царскосельской железной дороге телеграфные посты находились через одну-две версты друг от друга. Сигналы подавались днем черными шарами, а ночью — красными фонарями. Передавались следующие сигналы:

1 — «об остановке в следовании поезда»;

2 — «о востребовании в помощь резервного паровоза»;

3 — «о востребовании оного с экипажами».

Сигналы подавались с помощью проволочной передачи.

В 1846—1847 годах на этой же дороге был установлен электромагнитный телеграф Морзе, который был в 1848 году закрыт из-за повреждения во время грозы. И толь-ко в 1856 году электромагнитный телеграф был введен вновь на дороге под наблюдением профессора Глухова Петербургского института корпуса инженеров путей сообщения, который проработал на дороге до 1870 года.

Оптический телеграф был также применен на Варшаво-Венской железной дороге. В инструкции 1846 года было сказано: «При всяком телеграфе полагаются два шара, желтый и черный; желтый для сигналов по направлению от Варшавы к Кракову, черный - от Кракова к Варшаве.

В ночное время шары имеют заменяться фонарями». Модель шарового оптического телеграфа приведена на рис. 3.11. Высота его в натуральную величину около 8 метров. Сигнализация шарами на Варшаво-Венской железной дороге приведена на рис. 3.12. Сигналы, поданные на одной станции, передавались до следующей станции путевой стражей. Позднее шары были заменены на большие шаровидные корзины (рис. 3.13), затем деревянными крыльями, напоминающими больших размеров лопаты, а с течением времени заменены металлическими лопатами меньшего размера, напоминающими современные семафоры. Для изучения железнодорожного дела, в том числе и вопросов сигнализации, перед тем как приступить к строительству С.-Петербурго-Московской железной дороги, ряд лиц был команди-рован в Западную Европу и Америку. Независимо от этого в 1845 году последовало повеление царя Николая I об устройстве электромагнитного телеграфа на С.-Петербурго-Московской железной дороге. Устройство опытной телеграфной линии «от Знаменского моста, по направлению железной дороги, на протяжении одной версты» было поручено академику Б.С. Якоби.

Через год Б.С. Якоби был разработан проект второй опытной линии от Санкт-Петербурга до Александровского завода протяженностью 6 верст 50 сажен, в котором он предлагал применить для телеграфа воздушные провода. Но Главное управление путей сообщения настаивало на подземной проводке, которую намечалось осуществить с помощью двух медных проводов в деревянных желобах с заливкой асфальтом. Эксперимент с применением гутаперчи не дал положительных результатов, возможно, ввиду ручного способа изолирования. В 1848 году Б.С. Якоби отказался от работы по устройству телеграфа на дороге.

В 1849 году была построена инженером путей сообщения К. К. Людерсом опытная подземная телеграфная линия до Колпина длиной 24 версты, которая работала удовлетворительно. В этой линии в качестве обратного провода была использована земля. Это новшество впервые было предложено Б.С. Якоби.

Уже через год, в 1850 году, инженеру К.К. Людерсу было поручено разработать проект устройства телеграфа до Москвы, что им и было осуществлено.

Проектом К.К. Людерса предусматривалась установка двух телеграфных аппаратов на каждой станции. Строительство осуществлялось под его руководством, помогали ему четыре офицера-инженера.

Нанятый эксперт Сименс осмотрел часть построенной линии и дал ей высокую оценку, подчеркнув, что укладка проводов произведена со знанием дела и большой осмотрительностью на глубине 3,5 фута (1 м).

Установленные вначале на станциях стрельчатые аппараты из-за малой скорости передачи телеграмм (25 слов в час) с 1852 года постепенно заменялись аппаратами Морзе, а в связи с тем, что подземная проводка оказалась всё-таки непрочной и имелись затруднения в отыскании и устранении повреждений, с 1854 года приступили к строительству воздушной линии.

Стоимость устройства телеграфа достигла к 1868 году 572 500 рублей, что на 1 версту составило 945 рублей; обслуживание 74 телеграфных аппаратов осуществлялось 222 телеграфистами-сигналистами.

Как указано в «Историческом очерке сооружения и эксплуатации С.-Петербурго-Варшавской железной дороги 1862—1912 г.» (Вып. 5, Петроград. 1914) электромагнитный телеграф на С.-Петербурго-Варшавской железной дороге был открыт в 1855 году на участке от Петербурга до Гатчины.

Строительство телеграфа от Гатчины до Луги было поручено Сименсу. Стоимость строительства двухпроводной воздушной телеграфной линии составила 26 000 рублей, причем в договоре были оговорены число столбов на версту — 26, их размеры, глубина зарытия, качество проволоки.

В 1861 году телеграфная линия имела уже три провода. Как указывалось, назначение каждого из трех проводов следующее:

«1. Прямое сообщение между главными станциями, на которых находится депо машин, посредством провода, назначенного для пишущих аппаратов.

2. Сообщение по станциям для обеспечения движения поездов посредством второго провода, назначенного для пишущих аппаратов.

3. Требование помощи посредством третьего провода для индуктивных аппаратов».

«Третий провод, предназначенный для сообщения между станциями и остановившимися поездами, был перерезан посредине пространства, находящегося между двумя депо машин, так что с поезда можно говорить только в какую-нибудь одну сторону» — так гласила ст. 2 приказа №58 от 1861 года.

Крепление проводов совершалось посредством фарфоровых изоляторов с крючком, в котором помещался провод (рис. 3.14). При строительстве телеграфной линии Сименсом для придания проволоке достаточной степени натяжения на каждой версте устанавливалось по два столба, на которых вместо изолирующих колокольчиков прикреплялись аппараты для определения натяжения и барабаны для навертывания на них концов проволоки.

Вышеуказанное назначение проводов сохранялось до 1875 года, позднее третий провод служил для электроколокольной сигнализации (сия замечательная штука кое-где просуществовала до 50-х годов).

Таким образом, на железной дороге воздушная линия электромагнитного телеграфа имела три провода, нижний из которых предназначался для связи остановившегося в пути поезда со станцией. Приемные аппараты были установлены в депо станций С.-Петербург, Гатчина, Дивенская, Луга, Белая, Псков. Примерно посредине участков между этими станциями этот третий провод разрезался. В свою очередь поезда снабжались «подвижными телеграфическими снарядами», которые представляли собой индукционные аппараты стрельчатого телеграфа и состояли из передатчика, приемника, двух катушек проволоки и составного шеста с медным наконечником. Один из двух зажимов аппарата соединялся с линейным проводом с помощью проволоки и шеста с крючком, а второй зажим соединялся с землей посредством закладывания железного клина между колесом и рельсом. Вращением рукоятки посылался вызов на ближайшую деповскую станцию, находящуюся в зависимости от места остановки поезда впереди или сзади его. По получении ответа с вызываемой станции передавалось сообщение: «Поезд № ... остановившийся на версте № ... требует запасную машину». Вспомогательная машина должна была подходить к поезду сзади него и, работая как толкач, доставлять поезд на впереди лежащую станцию.

Рельефный телеграфный аппарат Морзе фирмы «Роджерс», Нью-Йорк, приведен на рис. 3.15. Разработан американцем Самюэлем Морзе в 1837—1844 гг. Запись знаков на бумажной ленте производилась путем выдавливания с помощью металлического шрифта на конце пишущего рычага. Скорость телеграфирования до 250 слов в час. В России впервые установлен в 1847 году на Царскосельской железной дороге.

Стрелочный телеграфный аппарат Сименса горизонтальной формы с круглым клавиатурным передатчиком фирмы «Сименс и Гальске», Берлин, 1850-е годы, приведен на рис. 3.16. Разработаны в 1846 году прусским военным инженером Вернером Сименсом. Скорость телеграфирования до 25 слов в час. В России применялись в 1852—1854 гг. на Петербурго-Московской железной дороге.

Автоматический телеграфный аппарат Уитстона фирмы «Гейслер и К°» 1890-х годов производства приведен на рис. 3.17. Разработан в 1858 году в Англии Чарльзом Уитстоном. Скорость телеграфирования до 1500 знаков в минуту. В России впервые установлен в 1880 году на Николаевской железной дороге. Применялись до конца 1930-х годов.

Телеграфная трансляция Уитстона, симплекс, начало XX века, приведена на рис. 3.18. Использовалась для увеличения дальности телеграфирования, включались в линию через 500 км.

Чернопишущий телеграфный аппарат Морзе начала XX века приведен на рис. 3.19. Установка состоит из ключа, приемника, гальванометра и громоотвода. Производительность — до 150 знаков в минуту. Буквопечатающий аппарат Юза с гиревым приводом фирмы «Сименс и Гальске», Петербург, конец XIX века, приведен на рис. 3.20. Разработаны в 1855 году американцем Дэвидом Юзом. Скорость телеграфиро-вания до 200 знаков в минуту. В России впервые установлены в 1865 году на Николаевской желез-ной дороге. Применялись с различными усовер-шенствованиями до середины 1920-х годов.

Двукратный телеграфный аппарат Бодо типа 2БД-41, Калуга, 1941 года, приведен на рис. 3.21. Сконстуирован в 1874 году техником Парижского телеграфа Эмилем Бодо. Скорость телеграфирования до 2500 знаков в минуту. Впервые в России установлены в 1904 году на Николаевской железной дороге. Применялись на дальних линиях железнодорожной связи до начала 1960-х годов.

Следует отметить, что в связи с достаточно высоким уровнем развития телеграфного дела на железных дорогах телеграфное дело в 1842 году было передано из военного ведомства в Главное управление путей сообщения и публичных зданий. В 1859 году была составлена первая карта телеграфных линий в Европейской России. В 1864 году телеграфы были переданы почтовому департаменту.

В 1853 году одновременно для С.-Петербурго-Московской и С.-Петербурго-Варшавской железных дорог было введено Положение о сигналах сторожевых будок, которое предусматривало введение своеобразного оптического телеграфа.

Параграф 5 этого Положения гласил: «Сигналы при сторожевых будках подаются в двух случаях:

1) для означения, что поезд тронулся со станции, и

2) для означения, что к поезду требуется с ближайшей станции вспомогательный локомотив». Сигнал, показывающий, что поезд тронулся со станции, подавался (рис. 3.22) днем — черным наклонным над путем крылом, ночью — зажженным фонарем с красными стеклами. При выходе локомотива из депо машинист обязан был подать первый протяженный свисток. По этому свистку сторож первой от станции будки должен был подготовиться к подаче сигнала: днем проверить, действует ли крыло, а ночью — зажечь в будке фонарь, но пока не вынося его из будки. После второго протяжного свистка локомотива, означающего, что поезд тронулся со станции, сторож первой будки должен был подать сигнал, т.е. днем поднять крыло, а ночью повесить фонарь на крючки, имеющиеся на подвижной доске сигнального столба, и поднять ее с фонарем к верху столба. Устройства для подъема фонаря приведено на рис. 3.23. Затем то же должен проделать сторож второй будки, затем третьей и т.д. до станции, к которой следовал поезд. После прохода поездом столба сигнал снимался и тушился. Если же возникала необходимость в вызове вспомогательного локомотива, то обер-кондуктор остановившегося в пути поезда посылал на ближайшую будку через кондуктора требование сторожу подать об этом сигнал на впереди или позади лежащую станцию. Поезд ограждался днем красным диском, а ночью красным фонарем за 250 сажен (530 м). Если вспомогательный паровоз требовался с позади лежащей станции, на столбе ставилось в горизонтальное положение одно крыло, для требования такого же паровоза со станции, на которую идет поезд, поднимались два крыла (рис. 3.24). Ночью сигнал вызова локомотива подавался двумя фонарями: сверху фонарем с зелеными стеклами, а под ним — с красными стеклами (рис. 3.25), при этом первый сторож, подающий сигнал, закрывал металлической доской стеклянную сторону фонаря, обращенную к той станции, откуда локомотив не требовался. Следующие же сторожа по направлению к той станции, откуда требуется локомотив, подавали сигналы, не закрывая задней стороны фонаря, чем проверялось, что подаваемый сигнал понят правильно. Для подачи сигналов столбы устанавливались у каждой сторожевой будки. Столб уста-навливался деревянный, четырехгранный, высо-той 4,2—6,3 м, окрашенный светло-серой масляной краской. На столбе устанавливались два деревянных рычага (крыла) длиной 1650 мм и шириной 200 мм. Рычаги окрашивались черной масляной краской и располагались один над другим на расстоянии 1,45 м. Рычаги были обращены на путь и вращались на железных болтах с помощью железных цепей, которые могли закрепляться в двух положениях, соответствующих наклонному и горизонтальному положениям рычагов. При бездействии сигнала рычаги находились в отвесном положении.

Фонари имели две застекленные стороны и две металлические. Стеклянные стороны имели фальцы для возможности закрытия одной из сторон металлической доской, как указывалось выше. Дорожная стража в то время состояла из солдат военно-рабочих рот. Оттуда и пошли современные аббревиатуры подразделений железных дорог: ШЧ (шнуровая часть - связь и сигналы); ТЧ (тяговая часть - паровозы); ВЧ (вагонная часть); ПЧ (путейская часть); Д (служба движения) и всякие производные: ДС, ДСП, ТЧД, ПЧМ, ВЧД...

Из вышеприведенного следует, что сигналы у сторожевых будок для регулирования движения поездов не служили. Эти сигналы просуществовали недолго и на С.-Петербурго-Варшавской железной дороге были отменены приказом № 14 от 8 октября 1857 года. Взамен них были введены звуковые сигналы рожками о проследовании поезда. Звуковые и видимые сигналы (рожки, флаги, петарды, факел-свечи, свисток) приведены на рис. 3.26. (продолжение следует...)

- Серокой

- Сообщения: 2307

- Зарегистрирован: Пт сен 23, 2011 5:15 pm

- Имя: Александр

- Откуда: Подольск

- Благодарил (а): 59 раз

- Поблагодарили: 57 раз

Re: Сигнализация на ж.д. 1-2 эпохи

Вопрос... Не знаю, сюда ли.

"Полукруг с противовесом" - насколько я смог разобрать, - где стоит дальний дежурный с флажком, для чего он?

"Полукруг с противовесом" - насколько я смог разобрать, - где стоит дальний дежурный с флажком, для чего он?

- старина_U

- Сообщения: 9072

- Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 12:04 am

- Откуда: оттуда... з Масквы...

- Благодарил (а): 11 раз

- Поблагодарили: 98 раз

Re: Сигнализация на ж.д. 1-2 эпохи

...Дальний (скорее всего) - путевой обходчик.

Ближний - сигналист.

Полукруг - привод входного поворотного красного диска.

Над сигналистом - гордо возвышается стрелочный указатель системы Бендера.

Ближний - сигналист.

Полукруг - привод входного поворотного красного диска.

Над сигналистом - гордо возвышается стрелочный указатель системы Бендера.

- Зозный

- Модератор

- Сообщения: 2674

- Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 11:22 pm

- Откуда: Киров

- Благодарил (а): 110 раз

- Поблагодарили: 135 раз

Re: Сигнализация на ж.д. 1-2 эпохи

Это видимо нечто иностранное? Интересно узнать много ли таких было и как долго использовались

- Серокой

- Сообщения: 2307

- Зарегистрирован: Пт сен 23, 2011 5:15 pm

- Имя: Александр

- Откуда: Подольск

- Благодарил (а): 59 раз

- Поблагодарили: 57 раз

Re: Сигнализация на ж.д. 1-2 эпохи

В книжке, откуда я брал фото, без подробностей.

Но так как свои системы автоблокировки появились только в 30-х, то явно иностранное, да.

Но так как свои системы автоблокировки появились только в 30-х, то явно иностранное, да.

- старина_U

- Сообщения: 9072

- Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 12:04 am

- Откуда: оттуда... з Масквы...

- Благодарил (а): 11 раз

- Поблагодарили: 98 раз

Re: Сигнализация на ж.д. 1-2 эпохи

Это американский сигнал. Там количество свободных участков обозначается наклоном световой полосы. В литературе нет сведений, что это где-то применялось. Видимо, поставили для опыта... потом заменили на нормальную АБ.

- Зозный

- Модератор

- Сообщения: 2674

- Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 11:22 pm

- Откуда: Киров

- Благодарил (а): 110 раз

- Поблагодарили: 135 раз

Re: Сигнализация на ж.д. 1-2 эпохи

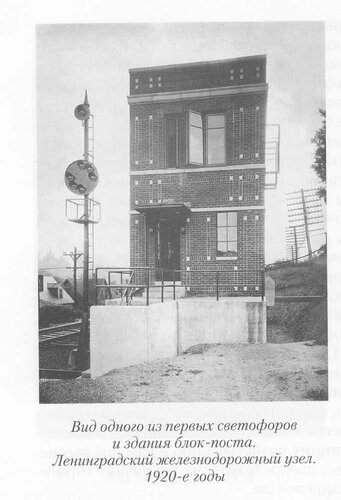

Спасибо Юр, а вот еще с фотографий электросекции Св интересные сигналы с квадратными щитами.

В 30е так выпускались отечественные светофоры или это тоже иностранные?

В 30е так выпускались отечественные светофоры или это тоже иностранные?

- старина_U

- Сообщения: 9072

- Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 12:04 am

- Откуда: оттуда... з Масквы...

- Благодарил (а): 11 раз

- Поблагодарили: 98 раз

Re: Сигнализация на ж.д. 1-2 эпохи

Участок Москва - Мытищи. 30-е годы.

Светофоры наши.

Это надо будет потом перенести в автоблокировку...

и картинки - в Св/Сд продублировать.

Светофоры наши.

Это надо будет потом перенести в автоблокировку...

и картинки - в Св/Сд продублировать.

- Зозный

- Модератор

- Сообщения: 2674

- Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 11:22 pm

- Откуда: Киров

- Благодарил (а): 110 раз

- Поблагодарили: 135 раз

Re: Сигнализация на ж.д. 1-2 эпохи

Перенесем, только сначала надо разобраться)))

С какого года пошли фоновые щиты со скругленными углами? Говорят было несколько модификаций этих щитов по годам

С какого года пошли фоновые щиты со скругленными углами? Говорят было несколько модификаций этих щитов по годам